吹き付けタイル仕上げの工程や、デコボコ模様の外壁の正体を知って、吹き付け塗装とは何なのかが分かることで、お家の外壁塗装も考えやすくなります。

外壁塗装コンシェルジュ アドバイザー

あなたが毎日安心して暮らすことが出来るのは、 お家が家族みんなを、常に守ってくれているからかもしれません。

しかし、いつも当たり前にある住まいの「外壁」部分は、 なかなか注目する機会がありませんよね。

これからも安心できる生活を続けていくためには、 10年を目安に外壁塗装を行う必要があり、 塗装をして外壁の劣化や雨漏りを防いでおくと、 お家の寿命を延ばすことに繋がるんです。

外壁には様々な種類がありますが、 もし、あなたのお家に使われている外壁の表面が、 デコボコしているようであれば、「吹き付けタイル」という種類かも。

- 吹き付けタイル

- 外壁塗装での「吹き付け塗装」

- 吹付タイルの作業工程(現場に密着しました!)

これらについて、私から詳しくお話させていただければと思うので、 あなたのお家の外壁や、塗装方法などの悩みが少しでも解決できれば嬉しいです。

吹き付けタイルってなに?

吹き付けタイルとは、外壁の仕上げ方の一つで、 多くのお家に使われている「モルタル」という種類の外壁は、吹き付けタイル仕上げが多いです。

デコボコした模様が特徴ですが、たくさんの建物に使われているため、 もしかするとあなたも、吹き付けタイルの外壁を見たことがあるかもしれません。

「タイル」と聞くと、お風呂場の壁に使われているような、 陶器製などの四角いタイルを想像すると思いますが、 吹き付けタイルはタイルと別物で、あくまで外壁の「仕上げ方」の一種です。

「吹き付けタイル」はサイディング外壁の場合もある?

大きなビルなどには、コンクリート外壁やALC外壁(軽量コンクリート)が使われやすいですが、 一般的なお家の外壁は、「モルタル外壁」か「サイディング外壁」のどちらかが多いです。

モルタル外壁とは、粘土状の材料を塗り固めて作られる塗り壁で、 サイディング外壁は、サイディングボードという板状の外壁材を、お家に張り付けて作られる外壁。

このうち、吹き付けタイル仕上げはモルタル外壁に使われていることが多く、 表面がデコボコしている外壁の多くは、モルタル外壁の可能性が高いです。

一方、サイディング外壁は豊富なデザインが魅力ですが、 その中には、表面がデコボコしている、吹き付けタイル仕上げと同じ見た目の種類も。

一体どういうことなのか、まずはモルタル外壁とサイディング外壁の作り方を、それぞれ確認してみましょう。

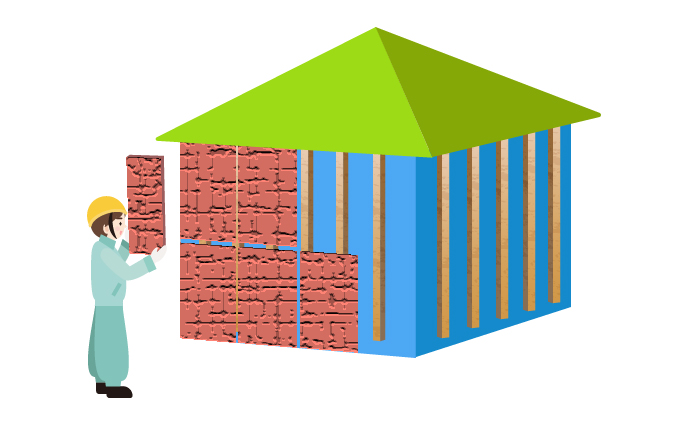

モルタル外壁の作り方

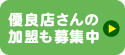

【STEP1】外壁の骨組みとなる板に、防水シートを張る

「木ずり」と呼ばれる、外壁部分の骨組みとなる板の上に、防水シートを張ります。

雨漏りを防ぐ一番の防壁となる、大事な工程です。

【STEP2】モルタルの下地となる網(ラス網)を取り付ける

防水シートの上に、「ラス網」という網を取り付けますが、 ラス網は、モルタルが剥がれ落ちないようにするための役割を持っています。

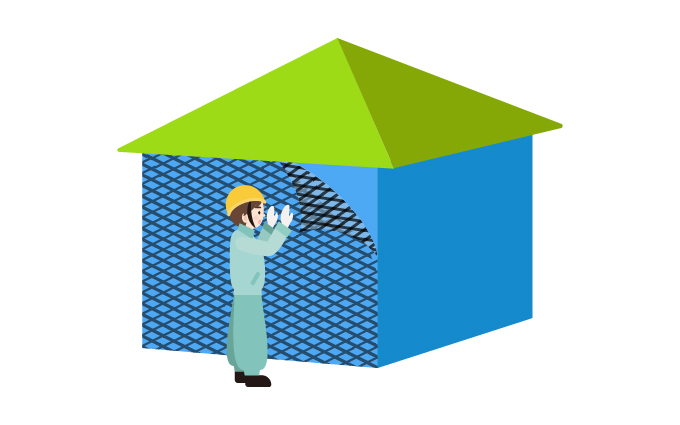

【STEP3】ラス網の上に、モルタルを塗り固めていく

ラス網の上から、粘土状のモルタル材を塗って固めていきますが、 モルタル外壁のひび割れを防止するため、途中でガラス繊維のネットを埋め込みます。

モルタル材は均等に塗る必要があるため、高い技術が必要です。

【STEP4】表面の仕上げとして、吹き付けタイルなどの模様を付ける

STEP3の時点では、モルタル材が裸の状態で平坦なので、 表面の仕上げとして模様を付けていきます。

吹き付けで模様を付けたり、ローラーやコテで付けたりと、仕上げ方は様々です。

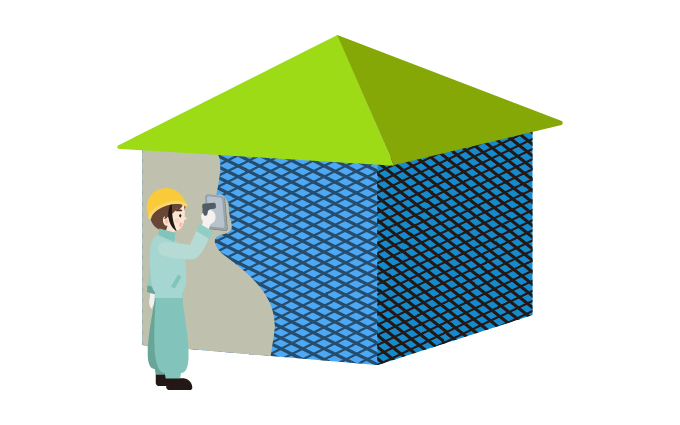

【STEP5】塗装の厚みによる保護や、色つやを出すために塗料を塗る

表面が仕上がったら、最後に上塗り塗料を塗ります。

いわゆる一般的なペンキ工事で、色つやを出したり、表面を保護するために行われ、 お家全体のイメージに直結しやすいところです。

サイディング外壁の作り方

【STEP1】外壁の骨組みとなる板に、防水シートを張る

外壁の骨組みとなる板に、雨漏りを防ぐための大事な防水シートを張ります。

【STEP2】胴縁(どうぶち)を取り付ける

防水シートを張ったら、次は胴縁と呼ばれる棒状の角材を設置。

空気の通り道を作るために取り付けられ、胴縁によってサイディングボードの裏側での結露を防ぎます。

【STEP3】工場で製造されたサイディングボードを張り付ける

取り寄せたサイディングボードを張り付けていきます。

サイディングボードは、表面の仕上げや塗装まで既に工場で終わっている状態なので、 現場で塗装作業をする必要がありません。

【STEP4】コーキング材(シーリング材)で継ぎ目を埋める

STEP3のままでは、サイディングボード同士の継ぎ目に隙間が空いている状態なので、 コーキング材と呼ばれる樹脂を注入します。

ゴムのように弾力がありクッションの役割を持つため、サイディングボードのひび割れを防止したり、 雨水の侵入を防ぐためにも大切な工程です。

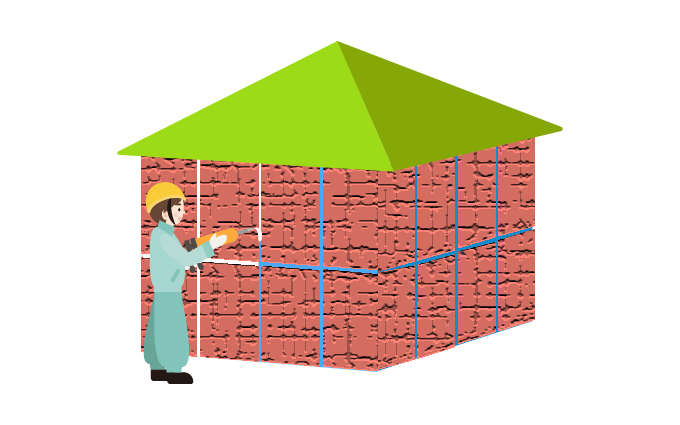

吹き付ける場所が「工場」か「現場」か

ここまで見てもらったように、サイディングボードの表面は、 工場で最後まで模様や色を付けた状態で施工現場に運ばれ、 あとは張り付けるだけですが、モルタル外壁の場合は施工現場で一から作られるため、 仕上げも現場で行われます。

そのため、サイディング外壁でも吹き付けタイルのような模様が付いているのは、 工場内で機械などを使って、吹付タイル模様が付けられているという事。

つまり…

吹き付けタイル仕上げのサイディング外壁

⇒工場で吹き付けられている

吹き付けタイル仕上げのモルタル外壁

⇒施工現場でお家の外壁に職人さんが直接吹き付けている

このように、工場で作られているか・現場で作られているかの違いなんです。

サイディング外壁は、現場で塗装することもある!

サイディング外壁のお家を作る時は、 表面の模様や色がすでに工場で付けられたサイディングボードを、 お家に張り付けていくだけ、とお話しさせて頂きました。

しかし、中には塗装されていないサイディングボードを張り付けて、 現場で後から模様や色を付ける場合もあります。

サイディングボードの大手メーカー・ニチハさんには、 無塗装品というシンプルな種類のサイディングボードがあり、 シーラーと呼ばれる下塗り塗料だけが塗られている状態の製品です。

どんな色の塗装も発色しやすいよう、ほとんどが薄いベージュで作られており、 外壁の塗装は一般的に下塗り・中塗り・上塗りの3回塗りですが、 すでに下塗りされている状態なので、塗装に掛かる手間も減らすことができます。

あなたのお家がサイディング外壁で出来ている場合、 もし傷みが酷くなっていると、サイディングボードを張り替えるメンテナンスが必要になる可能性もあるので、

「サイディング外壁を張り替えたいけど、製品の中に好みの色や柄がない…。」

このように、外壁のデザインに強いこだわりがある場合は、 無塗装・シンプルなサイディングボードを選んで、塗装業者さんに仕上げてもらうのがオススメです。

モルタル外壁とサイディング外壁はどう見分ければいいの?

サイディング外壁の中にも、吹き付けタイル仕上げがされている種類がある、というお話をさせて頂きましたが、

「じゃあウチのデコボコしている外壁材は、モルタルとサイディングどっちなの!」

このように、どう見分ければいいのか分からなくなってしまいますよね…。

モルタル外壁とサイディング外壁の大きな違いは、 目地(めじ)と言われる継ぎ目があるかどうかです。

サイディング外壁は、サイディングボードと呼ばれる板を何枚も張り付けて作られるため、 必ずボードとボードの継ぎ目が生まれます。

しかし、モルタル外壁は塗り壁となるため、継ぎ目のない外観になるんです。

そのため、あなたのお家の外壁が、デコボコした模様で仕上げられている場合は、 継ぎ目があるかどうかを見てみると、外壁材の種類を確認しやすくなります。

外壁の「仕上げ方」にはどんな種類がある?

吹き付けタイルについて一緒に見てきましたが、 吹き付けを使った外壁の仕上げ方は、ほかにも種類があります。

材料ごとに違う仕上げ方や、吹き付け以外の仕上げ方を、一緒に見ていきましょう。

外壁仕上げに使われる材料

そもそも、吹き付けで外壁を仕上げる時は、 専用の材料を使いますが、 大きく2種類に分けることが出来ます。

使う材料によっても仕上げ方が変わるので、まずは材料を一緒に確認してもらえると嬉しいです。

複層仕上げ塗材(ふくそうしあげとざい)

「複層仕上げ塗材」とは、生クリームのようにふわふわと弾力のある塗料。

トロトロとした一般的なペンキに比べてドロドロとしていますが、紙粘土のような質感も持っています。

乾燥して固まると硬くなる「硬質」と、 少し弾力が出る「弾性」に分けられ、どちらもツルツルとした滑らかな仕上がりに。

骨材(こつざい)

「骨材」は、粒状の石材が入れられているドロドロとした塗料です。

石材が入っているため、基本的にはゴツゴツした仕上がりになりますが、 石材の大きさや種類によって、様々な仕上げ方を生み出すことができます。

材料で変わる「仕上げ方」

外壁の仕上げ方は、「複層仕上げ塗材」を使うか、「骨材」を使うかによって、 様々に表情を変えることができます。

材料ごとに、どんな仕上げ方ができるのか、あなたのお家の外壁も思い返しながら見てもらえると嬉しいです。

使う塗料:複層仕上げ塗材

| 仕上げ方 | 特徴 | |

|---|---|---|

| 吹き付けタイル | 吹き付けタイルは、塗材を吹き付けて模様を作る仕上げ方で、 塗材の硬さや、スプレーガンの射出口の大きさによって、雰囲気を変えることができます。 | |

| ||

| 吹き付けタイル (ヘッドカット) | 上記の吹き付けタイルに一つ工程が増えた仕上げ方で、 塗材を吹き付けたあとに塗材の表面を潰していき、違った模様を作り出すことができます。 | |

| ||

使う塗料:骨材

| 仕上げ方 | 特徴 | |

|---|---|---|

| リシン | リシンは、小粒の石材が含まれている塗料を吹き付けて作る仕上げ方です。 表面はザラザラとした仕上がりになります。 | |

| ||

| リシン (掻き落とし) | リシンに工程を一つ足す仕上げ方で、リシンで仕上げたあとに表面を削って(掻き落として)滑らかにします。 そのため、一般的なリシンの表面は、骨材が細かくとがった状態ですが、掻き落としは表面のとがりが無くなり、 逆にスポンジのような、粒状の細かいへこみのある見た目に。 | |

| ||

| スタッコ | スタッコは、リシンに厚みが付いたような仕上げ方。 リシンは均等な大きさの細かい石材によって模様が作られますが、 スタッコは吹き付けタイルのようにボコボコとした表面で、より立体的な模様になります。 | |

| ||

| スタッコ (ヘッドカット) | 吹き付けタイルと同じように、吹き付けたスタッコの表面を潰して、違った模様にします。 吹き付けられた塗料の頭を潰すため、ヘッドカットと呼ばれているようです。 | |

| ||

| スキン (セラミック) | スキンはリシンと見た目が似ていますが、リシンよりも石材が多く含まれており、 小さな石が密集した仕上がりになるため、塗装に硬さも生まれます。 | |

| ||

| 装飾仕上げ ・多彩模様 (着色骨材) | 装飾仕上げや多彩模様での仕上げは、着色された石材によって、 色彩面でのオシャレも加えることができる仕上げ方です。 ほかの仕上げ方と違って、一般的な外壁塗装のペンキの一種としても使われています。 | |

| ||

吹き付け以外の仕上げ方

外壁の仕上げ方には、材料や施工方法によって様々な種類がありますが、 その方法は吹き付けだけではありません。

ほかの道具を使った仕上げ方も、一緒に確認しておきましょう。

マスチックローラー仕上げ(砂骨ローラー仕上げ)

塗装に使われるローラーは、数えきれないほどの種類がありますが、 その中には塗料を塗るためのローラーだけでなく、模様を付けるための種類もあります。

マスチックローラーは砂骨(さこつ)ローラーとも呼ばれており、 表面がキメの粗いスポンジのようになっているため、塗料を付けて転がすと、独特の模様を作り出すことができるんです。

表面が細かく波打っているように見える事から、「さざ波仕上げ」とも呼ばれます。

ゆず肌仕上げ

ゆず肌仕上げは、名前の通り、ゆずのような柑橘類の表面に似ている仕上げ方で、 滑らかさもデコボコもあわせ持っており、吹き付けタイルよりも滑らかさのある仕上がりです。

吹き付けで作られることもありますが、マスチックローラーで仕上げた「さざ波」の上から塗料を塗って、 波に丸みを持たせて作られる場合もあります。

コテ仕上げ(左官仕上げ)

「コテ」とは、アイロンのように平たい金属板が取り付けられている道具で、 モルタル外壁へ仕上げ材を撫でつけるように塗っていきます。

コテ仕上げは左官(さかん)仕上げとも呼ばれ、 コテで扇のような模様を付けたり、専用の刷毛などを使ってシマ模様を描いたりと、 何通りもの模様を作ることができますが、その分、職人さんの腕がそのまま反映される仕上げ方です。

混同しがちな「吹き付け」

ここまで、吹き付け仕上げについて一緒に見てきましたが、 外壁塗装などの塗装工事で「吹き付け」と聞くと、 ペンキをスプレーで霧吹きのように細かく吹き出して色を付ける…という塗装が思い浮かんだかもしれません。

もちろん、どちらも吹き付けで間違いはありませんが、 混同してしまいがちなので、外壁における2つの吹き付けがどう違うのか、はっきりさせておきましょう。

吹き付けの「仕上げ」と「塗装」はどう違う?

外壁塗装で行われる、「吹き付け仕上げ」と「吹き付け塗装」はどのように違うのか、下記に挙げてみました。

| 吹き付け仕上げ | 吹き付け塗装 | |

|---|---|---|

| 色 | 白やベージュ、多彩な石材 | 様々な色があり、調色もできる |

| 使われる場面 | 新築時に、外壁を作る時の仕上げ・外壁の補修をする時 | 雨戸やシャッターなど(外壁や屋根に行う場合もある) |

| 吹き付ける材料 | 仕上げ塗材(とざい) 硬い液体状の材料や、石材などの個体が混じった液体 | 塗料(とりょう) 一般的なペンキなどの液体 |

| 目的 | 模様を付けたり立体的なデザインにする | 対象物を保護したり、色や艶(つや)を付ける |

| 外観 | デコボコ・ザラザラしている外壁 | 雨戸やシャッターに塗られている、ツヤツヤした単色の塗装 |

| 厚み | 0.5~5㎜前後 | 3回塗りで平均0.1㎜前後 |

| 例 | 吹き付けタイル・リシン・スタッコなど | シリコン系塗料など |

…少し分かりにくいですが、 塗料メーカーさんのWEBサイトにある製品情報を参考にすると、 頭に入りやすいかもしれません。

大手塗料メーカー・日本ペイントさんのWEBサイトにある製品情報のページでは、 多くの製品が様々な目的別に分けられていますが、 この中に「外装用仕上げ塗材」「外装用塗料(上塗り)」があります。

どちらも外壁などに使われますが、 2つの分類にはどんな製品があるかというと…

| 外装用仕上げ塗材 | ・複層仕上げ塗材(吹き付けタイル) ・単層弾性塗材(マスチックローラー仕上げ用) ・薄付け仕上げ塗材(リシン) ・厚付け仕上げ塗材(スタッコ) |

|---|---|

| 外装用塗料(上塗り) | 水性塗料、弱溶剤系塗料など (シリコン系塗料など一般的な外壁塗装に使われる塗料) |

このように、「外装用仕上げ塗材」は仕上げに使われるもので、 「外装用塗料」は一般的な外壁塗装に使われるものとなります。

- 吹き付け仕上げ・・・模様を付けたり立体的なデザインにする

- 吹き付け塗装・・・ペンキで保護して色艶を出す

簡単に言うと上記のようになるため、 あなたが今お住まいのお家を外壁塗装したいと考えている場合、 すでに外壁は新築時に完成しているので、「仕上げ」ではなく「塗装」が必要ですよね。

ただ、外壁に塗料を塗る時に吹き付け塗装で行われることは、現在は少なくなっており、 雨戸やシャッターの塗装などが多いので、外壁はローラーで塗装されることが一般的です。

外壁塗装に「仕上げ塗材」が使われる場合がある?

前の段落にある「仕上げの種類」で、 骨材の中に「装飾仕上げ・多彩模様(着色骨材)」というものがありますが、 これは少し例外の仕上げ塗材。

「仕上げ塗材」という分類ではあるのですが、 着色骨材が使われる場面は、新築時ではなく、今あるお家の外壁塗装を行う時が多いです。

外壁塗装は一般的に、あなたが希望する色や艶(つや)の塗料を使って、 外壁を保護したり見た目をキレイにします。

その際に、着色骨材が使われた塗料で塗ることによって、 見た目の色つやを変えるだけでなく、よりオシャレなデザインの外壁に塗り替えることができるんです。

そのため、現在外壁に塗料を塗る時は、ローラーを使うことが多いですが、 このような装飾仕上げで塗装する場合は、 塗料メーカーから吹き付けで行うよう指定されている製品もあります。

今のお家に吹き付け仕上げを行う場合

吹き付け仕上げは、お家を新築する時に外壁部分の仕上げとして、 模様を付けるために行われることがほとんどです。

しかし、新しくお家を建てる時ではなく、今あるお家に吹き付け仕上げを行う場合もあります。

- 今の外壁模様を変えたい時

- 吹き付け仕上げで出来ている外壁の部分補修

これら2つの場面が挙げられるので、 私と一緒に、それぞれ詳しく見てもらえると嬉しいです。

1.今の外壁模様を変えたい時

「リシンのザラザラ外壁から、吹き付けタイルでツルツル外壁にしたい!」

このような場合は、現在の外壁(リシン)の上から仕上げ材(吹き付けタイルの仕上げ材)を吹き付けて、 上塗り塗料(一般的な外壁塗装に使われるペンキ)で塗装をする…という流れになります。

しかし、外壁模様を変える目的で吹き付け仕上げを行うのは、 モルタル外壁や、シンプルなデザインのサイディング外壁という場合が多く、 レンガ調や石材調のように、すでにデザイン性のある外壁には行われないことがほとんどです。

2.吹き付け仕上げで出来ている外壁の部分補修

あなたのお家の外壁が吹き付け仕上げで出来ており、 その外壁が一部破損してしまった場合は、 元の外観へ戻すために、破損部分だけ吹き付け仕上げを行います。

次にお話させていただく「吹き付けタイル仕上げの工程」では、 車がぶつかり破損してしまったアパートの外壁を、 優良店さんが吹き付け仕上げする流れとなっているので、参考にしてもらえると嬉しいです。

吹き付けタイル仕上げの工程を大公開!

吹き付けタイル仕上げは、 表面がボコボコしている外壁の代表例とも言えるので、 あなたも見たことがあるかもしれません。

しかし、吹き付けタイル仕上げのデコボコ模様がどのようにして作られているのかは、 知らない人がほとんどだと思います。

今回、私たちが一緒にお仕事させて頂いている優良店さんの一社、 株式会社ケントリファインの代表・田中さんによる、 吹き付けタイル仕上げの現場に密着して来たので、 流れを知ってもらえると嬉しいです。

アパートのサイディング外壁の一部を吹き付け

同行させて頂いた現場は、 サイディング外壁で出来ているアパートで、 外壁に車がぶつかり、一部破損してしまったというもの。

使われているサイディングボードの表面は、 吹き付けタイルで仕上げられており、「多分サイディングボードの工場で、機械が吹き付けたのかな」と、田中さん。

破損したサイディングボードだけを張り替えれば済むのですが、 この仕上がりのサイディングボードは生産終了となっている状態。

そのため、アパートを建てたハウスメーカーさんの方で、リシン仕上げのような、 シンプルなサイディングボードに張り替えるところまで工事してもらい、 仕上げや塗装は塗装業者さんに依頼…という形になりました。

全体の流れを追うと、 仕上がった外壁を見ただけでは分からないような、塗装業者さんの細かい工夫や努力がたくさん見られるので、 私と一緒に見ていきましょう。

【1】必要な道具や材料を忘れず車に積み込む

塗装業者さんは、道具や材料をしまっておく資材置き場を持っています。

行う工事ごとに、必要なものを資材置き場で揃えて、 車に積み込み現場へ向かいますが、 近い現場ばかりでなく、片道2時間も掛かるお家ともなれば、 道具や材料の忘れ物は致命的。

田中さんはこのように、 持ち物リストを事前に作っていました。

また、忘れ物を防ぐのはもちろん、 雨漏り修理などの応急処置にいつでも対応できるよう、 ある程度の道具・材料は、常に車の中に積んであります。

そのため、少しでも多くの物を積んで、素早く取り出せるようにと、 大抵の塗装業者さんの車は整理整頓が行き届いており、とても収納上手。

よほど資材置き場から近い現場でない限り、 忘れ物を取りに来るわけにもいかず、 必要最低限の材料と、余分に持っておきたい道具や材料の配分を、 よく考えて用意する必要があるため、準備の段階でも頭を使うんです。

【2】塗装の障害物を一旦よける

現場では、お客様の持ち物に塗料が掛かったり物をぶつけないように、動かせるものは一旦移動。

今回のようなアパートでは、入居者の自転車が外壁近くに留められていることが多いため、 塗料が掛からないように出来るだけ離れたところへずらしておきます。

田中さんは、元々自転車が留められていた位置をスマートフォンなどで写真に収めておき、 工事が終わったら、写真を見ながら元通りに直すそうです。

自転車の位置が少しズレていたというクレームを、過去に経験したことがあるようで、 細かな配慮を欠かしません。

また、外壁には給湯器が取り付けられていたり、配線が留められているため、 塗装の障害になる場合は、一時的に留め具を外し、配線もずらしておきます。

もちろん、留め具やネジは無くさないよう、大事に保管。

【3】養生のための仮設工事(手づくり!)

仮設工事とは、工事を行うために一時的に作られ、 工事を終えると解体されるもの。

外壁塗装でお家の周りに建てられる、鉄パイプで出来た足場が代表的な例ですが、 今回作業するのはアパートの1階部分の外壁で、さらにサイディングボード一枚分だけとなるため、 足場を建てる必要がありません。

しかし、塗装工事において足場は、 職人さんの安全を確保するだけではなく、 養生するためにも役立っているものなんです。

養生とは、塗装する必要のない部分へ塗料が飛び散らないよう、 ネットを張ったりビニールシートで覆っておくこと。

足場があれば、養生シートを足場に張り付けて塗装部分を囲うことができますが、 今回は足場がないため、養生シートを張る土台もない状態…。

さらに、吹き付け塗装はローラーでの塗装以上に塗料が飛散しやすいため、 養生シートを張らないわけにもいかず…田中さんが前夜、寝ずに(?)考えて今朝ひらめいたというのが、垂木(たるき)で養生シートを張る土台を仮設工事するというもの。

垂木とは、屋根の骨組みなどに使われる木材で、 細長い棒状の角材です。

資材置き場に余っていた垂木を、 サイディングボードの寸法に合わせて切断し、 土台を手づくりしていきます。

「電動丸ノコ」と呼ばれる、電動で動く丸いノコギリと、 真っすぐに切断するための「丸ノコ定規(丸ノコガイド)」を使って垂木を切りますが、 塗装業者さんでも、このように大工仕事が必要になることもあるんですね…。

切断した垂木を2本、ネジでくっつけます。

このあたりだけ見ていると、ペンキ屋さんというより大工さんという感じ。

クランプと呼ばれる、物を一時的に固定しておくための工具を使って、 くっつけた2本の垂木を、サイディングボードの隣にある窓の面格子に固定します。

3本目の垂木もネジで固定して、手作り土台の完成!

【4】マスキング

土台が完成したあとも準備作業は続き、 マスキングテープで養生していきます。

塗装をする部分としない部分のキワに沿って、丁寧にテープを貼り付けていく少し地味な作業ですが、 雑にマスキングをすると、仕上がりが台無しに。

優良店さんなら、迅速かつ丁寧にマスキングできるので、田中さんのマスキングもあっという間です。

【5】下塗り

ペンキを使う、一般的な外壁塗装では、 下塗り・中塗り・上塗りという工程で塗装していきますが、 吹き付けタイル仕上げも同じく、下塗りのあとに吹き付け塗材を吹き付けていきます。

シーラーと呼ばれる、下塗り専用塗料をローラーで塗りますが、 外壁と上塗り塗料を繋ぐ接着剤の役割を果たすため、とても大事な工程。

今回使う、日本ペイントさんの水性カチオンシーラー(透明)は、 白く濁った水のような見た目から、塗装して乾かすと透明になります。

また、ドロドロとしたペンキと違って厚みも付かないため、 比較的簡単に塗ることが出来る工程で、乾くのもあっという間です。

【6】養生シート

一般的に外壁塗装での養生作業は、 マスカ―と呼ばれる、マスキングテープと養生シートが合体したものを使うことが多いです。

しかし、今回は足場や飛散防止ネットがない分、 養生シートを張る範囲が広いため、養生用の大きなビニールシート単体を広げて、 部分的にテープで留めていきます。

吹き付けは特に飛び散りやすいため、この大きなシートが活躍。

吹き付ける外壁の正面には、自転車置き場の屋根が設置してあるため、シートでしっかり覆い、 もちろん地面にもシートを張っておくことで、最後の片付けに掛かる負担を減らします。

養生シートでサイディングボードの周りをしっかり囲い、仮設工事が完成!

なんだか撮影スタジオみたいですね。

【7】コンプレッサーの準備

コンプレッサーは空気を圧縮するための機械で、 コンプレッサーの空気圧によって、塗材をスムーズに吹き付けることができるため、吹き付け塗装には欠かせません。

とっても重たいので、車への積み下ろしも2人がかりでした。

使い始める時は、水抜きという作業が必要になり、 コンプレッサーのタンク内には、空気中に含まれる水分が溜まってしまうため、 タンクの水を抜いてからモーターを動かします。

コンプレッサーを動かしている最中は、 モーターの大きな音がするため、 あいさつ回りを事前にしておかなければ、クレームに繋がってしまうため注意が必要です。

【8】仕上げ塗材の準備

スプレーガンにはいくつか種類がありますが、 今回使うのは重力式と呼ばれるタイプで、 持ち手の上に大きなじょうご(ろうと)型のカップが取り付けられています。

また、射出口の部品を取り換えることによって、 口径を変えることができるため、塗材が一度に吹かれる量が変わり、 吹き付けられた時の玉の大きさを調整することができるんです。

大きな柄杓(ひしゃく)で、塗材をカップに入れます。

写真で見ても何となく伝わるかもしれませんが、 吹き付けタイルなどに使われる仕上げ用の塗材は、一般的なペンキとは違って、 生クリームのような、紙粘土のような…ふわふわした感じの材料。

外壁塗装に使われるような、トロトロとした塗料や、 水のようにシャバシャバしている下塗り専用塗料は、私も別の現場で何度も見てきたので、 このふんわり感は何だか不思議な感じです。

本番前に、まずは養生シートへ試し吹きをして、 玉の出る具合いを確認しながら口径などを調整。

一般的なペンキに比べて、仕上げ用の塗材は硬さがあるため、 かなり勢いよく吹き出してきます。

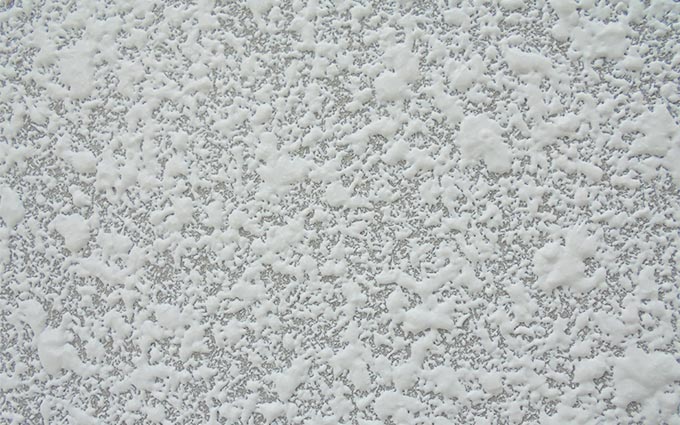

【9】仕上げ塗材の吹き付け

いよいよ、サイディングボードへ塗材を吹き付けていきますが、 ローラーでの塗り潰す塗装と違い、模様づくりは一発勝負となるためドキドキ。

吹き付け仕上げでの塗装は、「玉を飛ばす」と言ったりしますが、 トロトロしている「塗料」と違って、「仕上げ塗材」には弾力があり、少し固体寄りなので、 吹き付けられた壁面には、まさに立体的な「玉」となって付着します。

サイディングボードに吹き付けられる時も、「ボボボボボ…」という音が鳴り、 柔らかい紙粘土を壁に叩きつける感じなので、 霧吹きのようなペンキの吹き付けしか見たことがなかった私は、 その勢いにビックリしました…!

ムラにならないように、何回か離れて全体の吹き付け加減を確認しながら調整。

吹き付け仕上げは、職人さん一人一人によって模様の加減が変わるため、 もし、全ての外壁面に吹き付け仕上げをする場合は、 職人さんは2人で分担したりせずに、1人が全て行うことが多いのだそうです。

機械で作られるデザインもキレイですが、 その職人さんにしか出せない味を楽しめる外壁も、素敵ですよね。

本来であれば、「下吹き」と「玉吹き」の2段階に分けて吹き付けますが、 今回はお天気の関係もあり、一発で玉吹きすることになりました。

このように、よく見かける外壁の模様が出来ました!

ここまでの段階では、吹き付けられた塗材はまだ「玉」の状態で、 表面がぷっくりしています。

【10】乾燥・後処理

吹き付け作業そのものはあっという間に終了し、 吹き付けた玉が完全に乾かないうちに、周りの養生シートを剥がします。

この後に、ヘッドカットと呼ばれる作業がありますが、 乾燥しすぎても、乾燥させなさすぎてもいけない為、 乾き具合を小まめに確認。

その間にも、片付けや次の準備を進めて、 無駄な時間を省いた効率的な段取りを、常に考えながら作業します。

スプレーガンも、使った直後にきちんとキレイにしておくことで、 次に吹き付けをする時、すぐに使い始めることができるため、後片付けは大切です。

【11】玉を潰す(ヘッドカット)

サイディングボードに吹き付けた玉(仕上げ塗材)を、 専用のローラーで潰して平たくしていきます。

吹き付けられたままの仕上げ塗材は、「玉」の状態で壁面に付着していますが、 玉の頭を潰すことで、丸い玉が平たく伸ばされていき、 この作業はヘッドカットとも呼ばれるんです。

ヘッドカットをしない仕上げ方もありますが、 今回のアパートのサイディング外壁は、ヘッドカットされているデザインのため、 それに合わせて玉を潰していきます。

塗料を塗るためのローラーは、毛が付いたふわふわなタイプが使われますが、 ヘッドカットに使われるローラーはカットローラーと呼ばれ、 プラスチックや樹脂などで出来ている硬いタイプです。

カットローラーに、外壁塗装の塗料を希釈(きしゃく)する時に使う塗料用シンナーを付けて、 吹き付け塗材が付着されている壁面の上を、絶妙な力加減で転がします。

玉が乾いていないと、シンナー付きのカットローラーを転がしても、 塗材がローラーにくっついてきてしまい、 玉が乾きすぎてしまうと、塗材が固まり切って上手く潰れなくなってしまうため、 乾き具合は慎重に見定めなければいけません。

さらに、カットローラーを転がす力加減も均等にしなければ、 ローラーの跡が残ってしまうため、難しい作業です。

お料理で、何かの生地をめん棒で延ばすような感じですね。

玉を潰す前と後とでは、外壁の雰囲気が大きく変わりましたが、この模様もよく見かけますよね!

私の育ったお家の外壁はちょうどこの模様だったので、ちょっと懐かしくなりつつ、 目の前で出来上がった模様に「こうやって作られてたんだ…。」と、長年の謎が解けた感じでした。

【12】乾燥

この後は、一般的な外壁塗装と同じように色の付いた塗料を塗りますが、 吹き付けた仕上げ塗材を乾燥させる必要があります。

今回の現場は、資材置き場から15分ほどの近さという事もあり、 一旦資材置き場へ戻って、もう必要のない道具の片付けをしながら乾燥を待つことになりました。

少しでも片付けを済ませておくことで、 一番最後の片付けが楽になり、 乾くまでの時間を有効活用して、無駄なくお仕事が進められます。

【13】上塗り塗料を塗る(1回目)

サイディングボードに吹き付けた仕上げ材が乾いたのを確認して、 吹き付けタイル自体は完成ですが、 このままでは真っ白なので、周りのサイディングボードに出来るだけ近い色で塗装します。

ここからの作業は、一般的な外壁塗装と同じで、 使う材料もお家の塗り替えに使われる塗料ですが、 一つ違うのは、下塗りの工程が無いこと。

吹き付け仕上げから外壁を作っていく場合は、 下塗り塗料を塗る必要がなく、 中塗り・上塗りに使われる「上塗り塗料」を、そのまま塗装して大丈夫なんです。

初めにキワの細かい部分を刷毛(はけ)で塗っておき、 その後に全体をローラーで塗ります。

吹き付け仕上げの多くは表面がボコボコしており、 今回の吹き付けタイルも同様なので、 上塗りに使われる毛の付いたふわふわのローラーを、 しっかり抑えながら転がさなければ、毛がデコボコの奥まで入らず塗料も行き渡りません。

こちらの配管部分の外壁は、色が四角く変色している状態で、 恐らく配線ボックスなどが取り付けられていた跡と思われ、 今回の工事でハウスメーカーさんが取り外したか、位置を変えたようです。

この部分も一緒に塗装していきますが、 写真の小さなボックスは外さない方が良さそう…と判断して、 一部の配管留め具だけ一旦外して塗っていきます。

配管の隙間は、小さな筆で慎重に…残りの広い部分は刷毛(はけ)やローラーで塗っていき、 このような細かい部分を塗装しているうちに、初めに塗ったサイディングボードの方は乾いてきました。

日差しと季節外れの気温も重なり、片付けをしながら待っていれば、2回目の上塗り塗料も塗れそうです。

新築と塗り替えでは塗料のルールも違う

外壁の塗り替えでは、 下塗り・中塗り・上塗りというステップを踏むのが一般的ですが、 今回の場合は塗り替えではなく、塗装されていない外壁に一から仕上げや塗装をするため、 新築の外壁を作っているのと同じです。

外壁塗装に使われる塗料には、 塗り回数や使用量、乾燥時間といった、使い方のルールが決められており、 パンフレットにも記載されています。

ほとんどは、標準塗装仕様という名前で書かれていますが、 「塗り替え」「既存」という項目と、「新設」「新規」といった項目に分けられており、

- 既に建っているお家の外壁を塗り替える場合

- 新築を建てる時の外壁に塗る場合

この2つで、塗料の使い方も変わるということなんです。

【14】上塗り塗料を塗る(2回目)

1回目の塗装の乾き具合を確認して、 2回目の上塗り塗料を塗っていきます。

上塗りを重ねることで塗装の厚みが増し、艶(つや)もしっかり出てきました。

塗り終わったら養生シートを外していきますが、 風にあおられて塗りたての外壁にシートがくっつかないよう、慎重に剥がしていきます。

キレイに剥がせば、大きく広げていたシートがこんなにコンパクトになり、ゴミのまとめも楽々。

吹き付けする前に、養生シートを広めに張って、 しっかりと塗材の飛散を防止することで、後片付けもあっという間に終わらせることができます。

面倒に思って養生が足りていないと、 塗材や塗料が飛び散ってしまった場合、それらを落とす作業が余分に加わり、 本工事が終わっても片付けで手間や時間を奪われてしまいます。

さらに車や自転車への塗料の付着といった、 大きなトラブルにも発展してしまうので、 お客様に迷惑を掛けず、職人さん自身の後片付けを楽にするためにも、 最初の準備に手間や時間を掛けることはとても大切なんです。

入念な準備があってこその、キレイでスムーズな塗装なんだな…と実感しました。

【15】手直し(タッチアップ)

最後に、細かい部分の手直しをして、 塗り漏れがないか確認しますが、外壁塗装では手直しをタッチアップと呼んだりします。

手抜き工事をする塗装業者さんは、 このような細部の手直しは省いてしまいますが、 優良店さんは、ここまで細かく塗ってくれるんです。

職人さんならではのプライドとも言えますが、 田中さんは頑固な職人さんと言うよりも、 「やっぱりちゃんと塗ってあげたいじゃん」というように、 ここまでやるのが当たり前という感じ。

優良店さんと手抜きをする業者さんとでは、 根底の考え方が違うようですね。

【16】障害物を元に戻す

最初に一旦取り外していた、配管などの留め具を元に戻します。

工事前に撮影しておいた写真を頼りに、 自転車の位置もきちんと元通りに配置して、工事完了です!

今回は、元々の外壁に近い色の塗料をそのまま使って補修したため、 微妙に色味が違いますが、吹き付けタイル模様の感じも揃えることが出来ました。

吹き付けタイル塗装の現場に密着して…。

今回、ケントリファインさんによる、吹き付けタイル塗装の現場に同行させて頂きましたが、 仕上がりを見ただけでは分からない様々な苦労や気配りを、たくさん見ることができました。

ここまで、作業工程を少し細かく分けてお話しさせてもらったので、 あなたも何となく気が付いたかもしれませんが、 塗材を吹き付けたり、塗料を塗る工程よりも、 そこに至るまでの準備と、その後の片付けの方が、圧倒的に時間や手間を要します。

田中さんご自身も、「塗るのはあっという間なんだけどね(笑)」と言って、 準備と片付けの大変さを、実際の作業によって教えてくれました。

スムーズな作業や美しい仕上がりは、 入念な準備や効率的な片付けがあってこそ。

さらに、今回はあくまで作業の工程ごとに分けて見ていったので割愛していますが、 作業中は常に、次の作業の準備・現在の作業の片付けについて、掛かる時間などを踏まえて段取りを考えながら動いています。

塗装が乾くまで何もできないからといって、ぼーっと待つのではなく、 その間にできることを事前に考えておき、常に何かの作業を進めるようにしておくと、 効率的な工事が出来るということですね。

作業工程を見る機会がないあなたにも、 塗装業者さんの見えない奮闘や気遣いを、この記事で少しでも知ってもらえると嬉しいです。

また、今回ご協力いただいたケントリファイン・田中さんの丁寧な施工によって、 優良業者さんを選ぶ大切さも、あなたに伝わればいいなと思います。

このページを見てくれたあなたへ。

ここまで私と一緒に見ていただき、ありがとうございます。

外壁の吹き付けタイル塗装について確認してきましたが、この情報で、あなたのお家に使われている外壁の種類が分かったり、外壁塗装や業者選びなど、お家の悩みが少しでも解決に向かうと嬉しいです。

今のお家でこれからも安心して過ごすために、外壁塗装でのメンテナンスは欠かせませんが、あなたのお家に合った塗装方法で丁寧に工事をしてほしいですよね…。

私たちは、どんな小さなことからでもご相談を無料で受け付けているので、お気軽に以下の外壁塗装のご相談フォーム・お電話にてご連絡くださいね。

- この記事を見てくれたあなたにオススメの記事

- あなただけ損してる?外壁塗装が初めての人は間違いだらけ

- みんな知らない?外壁塗装をする前は「入念な現地調査」が必要な話

- 外壁塗装の業者の選び方はどうすれば?不安になる前に見るべき情報

![]() 適正な塗装方法で外壁塗装がしたい…

適正な塗装方法で外壁塗装がしたい…

誰だって初めてのことには不安を覚えるもの。

私たちのような中立の立場である無料サービスを活用いただき、アドバイス・サポートで安心できる外壁塗装をお手伝いできればと思っています。※外壁塗装コンシェルジュとは

適正な価格や工事内容で塗装工事ができる工事店選びから、見積もり金額の適正診断など、全て無料で承らせていただいているので、お気軽に連絡をいただければ嬉しいです。

「外壁塗装の相談がしたい」とお伝えください。

ご利用無料 / どんなに小さな事でも相談可能 / 365日受付中

ご利用無料 / どんなに小さな事でも相談可能 / 365日受付中- 塗料(35)

- 基礎知識(90)

- 費用(36)

- 部位別(1)

- 色・カラー(11)

- メンテナンス(3)

- 業者(34)

- 塗装(29)

- お悩み・トラブル(27)

- 市区町村(186)

- 屋根(31)

- 悪徳業者(12)

- 外壁(29)

- 外壁塗装(124)

- 屋根塗装(30)

- アパート(19)

- 屋根工事業者(2)

- 詐欺(3)

- 足場解体(1)

- オススメ業者(3)

- 時期・季節(10)

- 屋根修理(20)

- 早見表(5)

- 耐用年数(6)

- 選び方(6)

- 価格(7)

- 見積もり(22)

- 住宅塗装(2)

- 相場(16)

- 地元業者(113)

- 付帯塗装(6)

- デザイン(1)

- コンクリート(1)

- 下地処理(10)

- ケレン(2)

- 助成金・補助金(2)

- 塗布量(2)

- 失敗(4)

- 相見積もり(4)

- 初めて(43)

- ガルバリウム(1)

- 訪問販売(4)

- 単価(5)

- オシャレ(2)

- 劣化の症状(8)

- メリット・デメリット(2)

- サイディング(10)

- リフォーム(21)

- 資格(2)

- 特徴(3)

- 坪(1)

- 保証・保険(6)

- 防水(4)

- アフターフォロー(1)

- 大手業者(2)

- 効果(2)

- 雨漏り(28)

- 見積書(3)

- 種類(1)

- 比較(2)

- 店舗(1)

- 工場(1)

- 塩害(1)

- DIY(1)

- トタン(1)

- インタビュー(1)

- 4コマ(29)

- 雨樋(7)

- 足場(4)

- 外装(1)

- 火災保険(2)

- 中古住宅(2)

- 保険(1)